Vicus Tuscus

Vicus Tuscus è una delle più antiche ed importanti direttrici urbane dell’antica Roma. Attraverso questa strada arrivavano a Roma i prelibati prodotti della terra etrusca come olio, nocciole, castagne, patate, cereali che i contadini vendevano su banchetti o nelle ceste lungo il vicus.

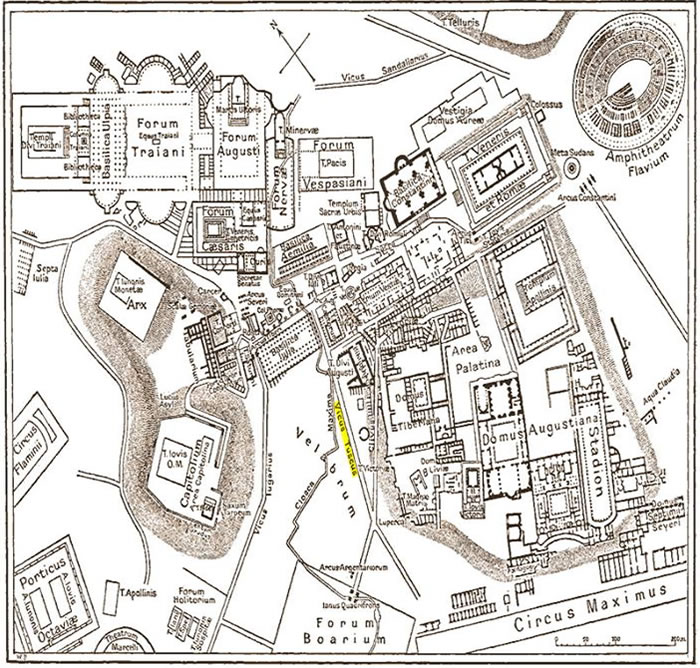

Il tracciato della strada che coincide con l’attuale Via San Teodoro, in prossimità del Campidoglio, collegava il Foro Romano con il Foro Boario fino alla Porta Flumentana da dove partiva la strada che portava alle città etrusche di Cerveteri e Tarquinia.

Lungo la via si innalzava da una parte la basilica Giulia mentre il tempio dei Dioscuri era collocato sul lato opposto, da qui il vicus seguiva una direttrice rettilinea lungo il colle Palatino, dove si affacciavano i magazzini per derrate, detti Horrea Agrippina. La via prendeva nome dal ricco quartiere commerciale, abitato in prevalenza da Etruschi, che si trovava al Velabro. Nell’area più vicina al foro si aprivano numerose botteghe, costruite in età adrianea. Oggi rimane soltanto il primo tratto del vicus, in parte lastricato da basoli, nell’area archeologica del Foro Romano.

Il vicus quindi portava dalle città degli Etruschi, chiamati anche Tusci, i prodotti della terra ma, con Tarquinio Prisco divenne anche il percorso degli artigiani chiamati a Roma per la costruzione del Tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio. Quindi una strada per uomini e cose che dalla Tuscia arrivavano a Roma.

Due importanti storici dell’antichità, Tito Livio e Properzio, scrivono che nell’età di passaggio dalla monarchia alla repubblica gli artigiani etruschi non erano più “pendolari” ma si trasferirono definitivamente a Roma dove si sviluppò una grande richiesta delle arti del cesello e dello sbalzo, della scultura in avorio, della terracotta dipinta e della ceramica, fino a quei Tyrrhena Sigilla, come li chiamava Orazio nel I sec. d.C. che tanto erano richiesti anche ad Atene. I Sigilla erano statuette in bronzo che rappresentavano divinità maschili e femminili, atleti e guerrieri, che potevano essere usate per arricchire oggetti diversi, come ad esempio i candelabri, ma che furono poi usati anche come ex-voto; erano piccoli oggetti di fattura raffinata perché gli etruschi avevano sviluppato una tecnica considerevole nella lavorazione del bronzo come dimostrano la famosa “Lupa capitolina” e la bellissima “Chimera di Arezzo”.

Nelle botteghe dei Tusci, denominate tabernae, si realizzavano anche i grandi incensieri che si trovavano all’interno dei templi, per onorare gli dei o persone illustri e rappresentavano altresì la manifestazione di ricchezza di chi offriva il dono.

Questo portò al prosperare del commercio degli incensi: erano tante le tabernae che vendevano l’incenso, che arrivava a Roma dall’Arabia: bruciare incenso aveva una doppia valenza, da una parte era l’offerta al dio dell’oltretomba che il defunto avrebbe incontrato al termine del suo cammino, dall’altra il suo profumo mitigava il cattivo odore proveniente dal rogo funebre. Così Vicus Tuscus divenne Vicus Turarius (strada dell’incenso). Ma nel tempo, quando Roma intensificò il commercio con l’estremo Oriente – i mercatores romani arrivarono fino in Serica (Cina) - nelle tabernae si vendevano anche gioielli, stoffe preziose e profumi. Così piano piano le bottege artigiane si trasformavano in eleganti boutique con prodotti più raffinati ed esclusivi.

Oggi la Tuscia è attraversata da migliaia di strade che collegano fra di loro città e borghi ricche di botteghe artigiane e di prodotti “fatti a mano”. La produzione e il commercio di olio, nocciole, castagne, patate, lenticchie e fagioli della terra di Tuscia continuano ad avere un grande successo.

C’è una strada che attraversa i Monti Cimini: percorrerla in autunno e come fare un viaggio immaginario fuori dallo spazio e dal tempo. E’ la stagione delle olive, il periodo in cui si raccolgono e si portano al frantoio, accompagnati dal malinconico rosso-oro dei grandi faggi del Cimino o dei castagni del Fogliano. Siamo all’interno di un’oasi monumentale: qui anche i boschi sono opere d’arte, esattamente come le straordinarie architetture dei Farnese o degli Orsini, che danno lustro e notorietà alle città che cingono a corona i Monti Cimini. E questo uno dei percorsi che, al tramonto, compiono le olive per giungere al frantoio. Un rito che si ripete ogni anno, sempre uguale e sempre diverso.

Nel frantoio oleario non ci sono più le vecchie molazze, le ruote in pietra che una volta servivano a schiacciare le olive sostituite oggi da un buon computer, acciaio inossidabile di prima qualità, un motore potente, centrifughe perfettamente assemblate, con alcune significative innovazioni come le gramole separate ed ermeticamente chiuse e un frangitore a martelli a doppia griglia, con un inverter in grado di gestirne la velocità di rotazione.

Senza mai dimenticare che tutto parte dal campo, dall’acqua e dalla terra, dal sole e dal vento. Solo l’equilibrio fra questi elementi garantisce un vero extravergine, mentre le nuove tecnologie, e la capacità del frantoiano, consentono di cercare l’alta qualità.

Ci sono tanti diversi metodi per creare in frantoio l’olio che si vuole: in alcuni casi si può decidere di miscelare l’olio ottenuto da varietà diverse, che sono state raccolte e molite separatamente, in base al grado di maturazione: dalle più precoci alle più tardive, dalla Leccino alla Caninese. Da ciascuna si può ottenere un buon olio, con peculiarità compositive e sensoriali diverse, sfruttando, sul campo ma soprattutto nel frantoio, le conoscenze agronomiche e la tecnologia per far sì che il frutto esprima tutte le sue caratteristiche, in termini sia di tipicità sia di qualità.